Yang Menarik dari Cinta Tak Pernah Tepat Waktu

|

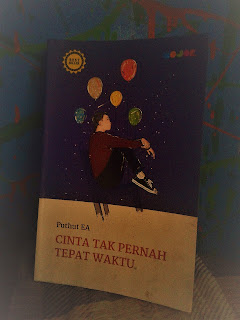

| Foto: Dokumentasi pribadi |

Pertengahan September 2018, selepas melahap “Seorang

Lelaki yang Keluar dari Rumah”, saya kembali disuguhkan novel karya Puthut EA.

Di sebuah warung kopi, seorang kawan mengeluarkan “Cinta Tak Pernah Tepat Waktu”

dari tasnya.

Novel itu bersampul biru putih. Terlihat pula gambar

seorang lelaki yang tampak merenung di atas kursi yang diikat dengan lima balon

warna warni. Saya pun meraihnya, membaca sinopsisnya, lalu membuka halaman

awal. Tertulis, buku ini cetakan ke tujuh, tahun 2018, diterbitkan oleh Buku

Mojok. Sudah tiga belas tahun dari cetakan pertamanya, tahun 2005.

Novel setebal 256 halaman ini pun mampir ke tas saya.

Tentu saja setelah mendapat izin dari kawan saya tadi, juga setelah saya

menyerahkan “Sekuntum Peluru” karya Alto Makmuralto. Kami memang sering bertukar bahan

bacaan.

Dari sebuah warung kopi di Kota Makassar itu, saya

membawa “Cinta Tak Pernah Tepat Waktu” ke sebuah desa yang terletak di tepi

kawasan Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung. Tepatnya di Desa Bonto Masunggu,

Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Saya sedang ada kegiatan

di sana.

Di sela kesibukan kegiatan, saya melahap 15 bab novel

ini. Biasanya malam hari, terkadang pula pagi hari, ketika baru bangun tidur.

Getir. Sepi. Sendiri. Tiga kata itu begitu terasa, saat

kata demi kata di bab awal saya baca. Puthut EA sedari awal sudah berhasil

menarik saya untuk terus menggeser halaman per halaman. Deskripsi, narasi dan

dialog yang dirangkai Kepala Suku Mojok ini begitu apik, begitu mudah untuk

dibayangkan adegan per adegan.

Secara garis besar, novel ini bercerita tentang kisah

cinta sang tokoh utama, si Aku. Sebagaimana dengan judulnya: “Cinta Tak Pernah

Tepat Waktu”. Namun, dalam tulisan ini, saya tidak hendak membocorkan cerita

cinta si Aku. Ada tiga hal menarik di luar cerita cinta itu di dalam novel ini:

1. Pola

Kerja; ‘satu-dua’ ‘satu-satu’ ‘dua-satu’

Puthut EA menyebut pekerjaan si Aku sebagai seorang

pembunuh bayaran. Pembunuh bayaran yang mengerjakan buku. Ada lima tipe buku

yang dikerjakan si Aku sebagai pembunuh bayaran. Mulai dari buku A hingga buku

E. Yang pertama ia anggap buku penting. Yang terakhir tidak begitu penting,

tapi dikerjakan untuk bisa dapat honorarium, sebagai penghidupan.

Sebagai pembunuh bayaran, si Aku punya pola kerja yang

menurut saya sangat menarik, yaitu pola kerja ‘satu-dua’ ‘satu-satu’ ‘dua-satu’.

Simaklah penjelasannya:

Satu-dua adalah sebuah istilah untuk mewakili pola kerja yang diambil seorang pembunuh bayaran. Maksudnya adalah satu bulan kerja, dua bulan tidak mau kerja. Selain satu-dua, ada satu-satu, satu bulan kerja, satu bulan libur, dan ada dua-satu, dua bulan kerja dan satu bulan libur." (halaman 121).

Sangat menarik bukan? Saat membaca penjelasan itu, saya

teringat pada resensi buku ‘Hak untuk Malas’ karya Paul Lafargue yang saya temukan dari laman

pencari. Resensi itu dibuka dengan sebuah peribahasa spanyol, Descanzar es salud, yang berarti

bersantai itu sehat. Dari resensi itu, saya juga ingin menukil pernyataan Paul

Lafargue tentang kritiknya terhadap aktivitas bekerja berlebih, menurutnya,

kerja mestinya “Sekedar bumbu bagi senangnya kebersantaian, suatu olahraga yang

bermanfaat bagi organisme manusia, suatu hasrat yang berguna bagi organisme

sosial”

Pola kerja ‘satu-dua’ ‘satu-satu’ ‘dua-satu’ yang

digambarkan Puthut EA jelas menjunjung tinggi Hak Untuk Malas. Satu bulan

bekerja, cari bekal untuk bersantai, untuk malas dan untuk bisa menikmati hasil

jerih payah di dua bulan ke depan. Konsep yang cerdas, menurutku. Bukan seperti

orang kebanyakan, yang bekerja dalam lima hari dalam seminggu, dari jam tujuh

pagi hingga pukul lima sore, banting tulang dan peras keringat, demi

kebahagiaan yang tak kunjung ia dapat. Ia jadi tak sehat, sebab tak punya waktu

luang untuk bersantai.

Tapi, tunggu dulu, konsep satu dua bulan libur kerja

bukan sekedar untuk bersantai semata. Ada dua alasan penting dari bekerja

paling lama dua bulan dan satu bulan libur itu. Alasan adanya pola kerja ‘satu-dua’

‘satu-satu’ ‘dua-satu’ itu sempat dijelaskan dua tokoh bernama Ali dan Imam

ketika merekrut si Aku jadi Detektif Partikelir, tahap awal untuk bisa jadi

pembunuh bayaran. Tengok saja dialog Ali dan Imam dengan si Aku ini:

Hanya kalau kamu sudah dilantik jadi Detektif Partikelir, akan ada etika tertentu... yang pasti, misalnya kamu hanya boleh paling lama bekerja dua bulan lalu istirahat sebulan. Tidak boleh bekerja tiga bulan berturut-turut...,”“Kenapa begitu?” tanyaku.“Agar kita tidak menjadi orang yang rakus.” Mereka (Ali dan Imam) hampir bersamaan menjawab. Dan kemudian Imam menambahi, “Juga agar kamu bisa melakukan pekerjaan yang lain, membantu orang lain.” (Halaman 184).

Pola kerja ‘satu-dua’ ‘satu-satu’ ‘dua-satu’ memang

menarik. Tetapi, apakah pola kerja dan pekerjaan seperti itu fiksi belaka?

2. Empat

kos di empat kota berbeda

Si Aku dalam novel ini punya empat kos di empat kota. Ada

di Bandung, Denpasar, Surabaya dan Yogya. Tak banyak yang tahu bahwa si Aku

punya empat kos di empat kota. Hanya kawan dekat dan sopir taksi yang sering

mengantarnya yang tahu. (halaman 149).

Alasan si Aku punya empat kos di empat kota berbeda, saya

duga sebagai tempat untuk menghindar dari badai (galau), atau bisa jadi hal itu

berkaitan dengan pekerjaannya sebagai pembunuh bayaran.

Sebagai pembunuh bayaran, ia harus selalu punya ide yang

segar. Dan melakukan perjalanan, mengunjungi tempat baru atau sekedar jalan

kaki konon bisa mendatangkan sebuah ide, sebuah gagasan baru. Eric Weiner

pernah menjelaskan itu dalam bukunya The Geography of Genius.

Eric Weiner mengisahkan, para filsuf di Yunani kuno mendapat sebuah ide atau gagasan dari kebiasaan jalan kaki dan berdiskusi. Kebiasaan berjalan, berpindah dari satu tempat ke tempat lain juga dianggap bisa meningkatkan kreativitas.

Eric Weiner mengisahkan, para filsuf di Yunani kuno mendapat sebuah ide atau gagasan dari kebiasaan jalan kaki dan berdiskusi. Kebiasaan berjalan, berpindah dari satu tempat ke tempat lain juga dianggap bisa meningkatkan kreativitas.

Sering melakukan perjalanan memang menarik, apalagi punya

empat kos di empat kota: Surabaya, Yogya, Bandung, Denpasar pula.

Membayangkannya saja sudah menyenangkan. Tapi yang saya mau tanyakan adalah

berapa ongkos sewa empat kos itu? Honor si Aku, yang jadi pembunuh bayaran

sepertinya memang menjajikan yah.

3. Surga

Kecil: Lingkaran orang-orang yang belajar hidup sama rata sama rasa

Ada empat surga kecil yang diuraikan Puthut EA dalam

novel ini. Di Bandung, Pacitan, Salatiga dan Banyuwangi. Empat surga kecil itu

dihuni oleh orang-orang yang hidup agak ganjil untuk ukuran zaman sekarang.

Di Bandung, Puthut EA menggambarkan adanya sebuah

komunitas berisi anak muda yang coba menerapkan konsep masyarakat tanpa kelas.

Cara kerjanya sederhana. Semua orang digaji sama. Tidak ada seorang pun yang boleh memiliki ‘kekayaan komunitas’ itu. Tidak seorang pun. Setiap orang yang ada di sana adalah pekerja.” (Halaman 181).

Berawal dari toko buku kecil, komunitas itu produktif

melebarkan sayap jadi warnet, kedai kopi dan penerbitan buku. Komunitas itu

juga sering membuat workshop kreatif cuma-cuma seperti cungkil kayu, bahasa

asing dan menulis. Semua itu, katanya adalah sebuah tanggung jawab, sebagaimana

tulisan besar di tempat rapat mereka: SESAMA ORANG LEMAH HARUS SALING TOLONG

MENOLONG.

Surga kecil lain yang diceritakan dalam novel ini dan

yang paling menarik menurutku, ialah di Salatiga, Sanggar Anak Merdeka namanya.

Di sana, tujuh orang anak muda dengan ragam latar belakang, hidup dengan cara bertani.

Awalnya di tanah lapang gereja, lalu beralih mengelola tanah di desa.

Salah seorang dari anak muda itu bernama Gempa, di

dadanya ada sebuah tato yang menyebut tiga nama: Marx, Bakunin dan Gandhi.

Pemikiran dan konsep dari dua nama terakhir, Bakunin dan

Gandhi, terlihat jelas pada kehidupan yang digagas tujuh anak muda itu. Di masa

kolonial Inggris di India, Gandhi menyuarakan pada pribumi India agar tidak bergantung

pada barang atau makanan dari Inggris. Bukan bicara belaka, Gandhi langsung

memberi contoh. Mulai dengan memintal benang lalu menjahitnya jadi kain untuk dipakai

sendiri, hingga membuat garam dari lautan India secara mandiri. Sedangkan

pemikiran Bakunin, bercita-cita untuk mengganti negara yang sering melanggar

hak individu dengan komunitas bebas dan berdikari.

Tujuh anak muda itu, di surga kecil si Aku, di Sanggar

Anak Merdeka Salatiga hidup ditemani buku, tanah, tanaman, ikan dan hewan

ternak. Hidup yang bebas dan mandiri. Makan dari tanaman yang tumbuh di tanah

sendiri, juga makan dari ikan dan ternak yang dipelihara sendiri.

Jika kamu main ke sana, kamu akan diterima dengan baik. Hanya ada syarat kecil yang harus kamu penuhi: matikan hapemu! Selebihnya, silakan makan apa yang mereka makan. Kalau kamu mau, kamu bisa ikut mencangkul tanah, memberi makan ikan-ikan di kolam, mencari rumput dan memberi makan kambing-kambing di kandang belakang, atau bersuntuklah di dalam perpustakaan.” (Halaman 190).

Sungguh cara hidup yang menarik. Tapi, lagi-lagi saya

ingin bertanya, apakah surga-surga kecil yang diceritakan Puthut EA fiksi

belaka? Ataukah memang ada di dunia nyata?

Di beranda rumah panggung khas Bugis, di Desa Bonto

Masunggu, saya menamatkan “Cinta Tak Pernah Tepat Waktu”. Sebuah novel yang tak

melulu bicara soal cinta. Selain tiga hal yang sudah saya uraikan, saya kira

masih ada banyak hal menarik lainnya dalam novel ini. Selamat membaca dan

temukan hal menariknya versi anda sendiri!

Comments

Post a Comment